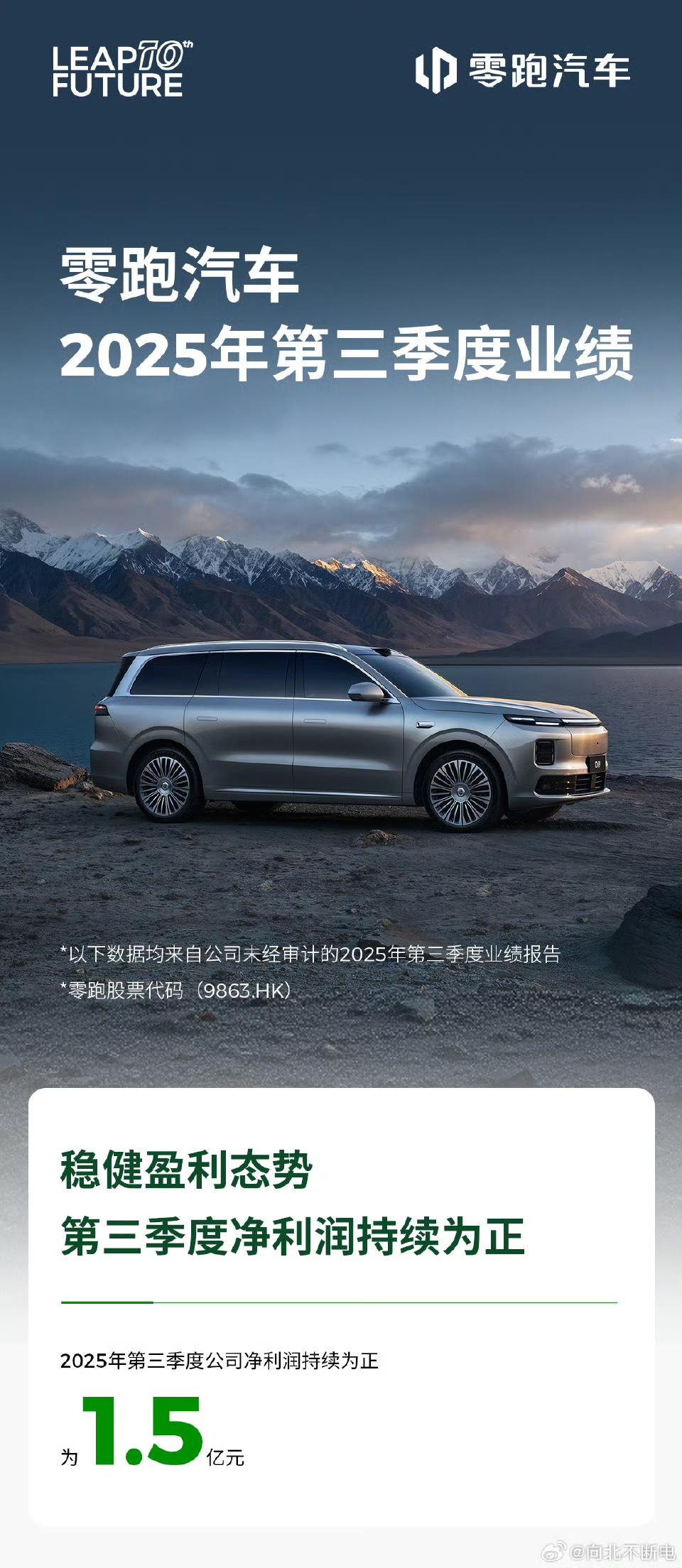

零跑三季度盈利1.5亿:新势力盈利样本的底气与隐忧 零跑汽车第三季度持续盈利,达1.5亿,是新势力中为数不多盈利的车企。 在新能源汽车行业普遍“烧钱换市场”的博弈中,零跑这1.5亿元净利润,像红海赛道里的特殊石子。2025年三季度还能盈利的新势力屈指可数,这份成绩不光给零跑打气,也给迷茫的行业递了个“盈利样本”。 但凑近看,这1.5亿盈利成色如何?零跑是靠规模效应还是成本魔法?它起家走“高性价比”路线,主力车型多在15万以下,本就是利润薄的区间。这次盈利大概率靠销量——三季度交付超8万辆,C11、B10等主力占比超70%。 可问题来了:要是靠低价车型走量撑盈利,单车利润可能不足2000元。这种“薄利走量”模式,能在特斯拉、比亚迪的价格战里撑多久?对手再降价,零跑的盈利防线会不会崩? 把视野拉到行业全局,新能源内卷已经是“贴身肉搏”。特斯拉Model Y频繁降价,比亚迪混动、纯电双线压价,吉利、长安的新能源子品牌也在疯抢份额。 零跑靠价格优势在三四线站稳,但品牌力和大厂差了不止一档。现在盈利了,真要面对“全域竞争”,它的供应链、渠道抗风险能力扛得住吗?汽车行业里,“盈利一时”和“盈利一世”可是两码事。 而且,1.5亿净利润在汽车行业里真不算亮眼。丰田一个月利润就轻松超过它,比亚迪单季度净利润是它的几十倍。零跑刚跨过“盈利门槛”,接下来怎么把利润做厚、规模做大,才是真挑战。要是长期卡在“亿级利润”,别说和传统巨头比,在新势力里也难有话语权。 更关键的是技术投入的天平怎么摆。新能源核心竞争力早转向自动驾驶、电池技术这些“硬骨头”了。零跑坚持自主研发三电和智能座舱,能压成本,但技术迭代快得像“光速”——今天你推L2辅助驾驶,明天对手就上城市NOA。 要是研发投入跟不上,产品力必然掉队;可大幅增加研发预算,刚挣的利润又会被吞噬。这种“技术投入与盈利平衡”的难题,零跑得拿更聪明的解法。 当然,零跑能盈利,也证明它的“成本控制”玩出了花样。直营+加盟渠道把单店成本压到行业平均的60%;供应链“垂直整合”,电池、电机自给率超80%。这些玩法挺值得中小车企借鉴,毕竟“活下去”阶段,每一分成本都是竞争力。 但新能源行业的“变数”从没少过。今天固态电池技术可能突破,明天共享出行模式又有新玩法,任何变量都可能重构市场。零跑现在的盈利,是行业周期的“偶然红利”,还是摸到了“长期盈利密码”?至少从产品和技术储备看,它的护城河还不够深。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![我就说个零跑是低端新势力品牌,这还用解释吗?[捂脸哭]中国市场所有销售汽车均价17](http://image.uczzd.cn/10374743530661935853.jpg?id=0)